La présence de la ligne de démarcation bouleverse considérablement tous les aspects de la vie quotidienne des habitants et, plus largement, les domaines politiques, économiques et administratifs.

Dans un département rural comme celui de la Dordogne, ainsi qu’à Verteillac, les cultivateurs sont particulièrement confrontés à la ligne de démarcation. Leurs parcelles se trouvent fréquemment de part et d’autre et leurs champs sont clos par des obstacles de toutes sortes.

Georges Guibert, un propriétaire terrien du château de la Grenerie à Verteillac qui réside en zone non occupée, se plaint de cette situation dans un courrier daté du 20 août 1940 qu’il adresse à la Délégation Française auprès de la Commission Allemande d’Armistice de Wiesbaden. En effet, ce dernier ne peut pas accéder à ses cultures qui sont en zone occupée au moment crucial que représente les moissons pour les agriculteurs, alors même qu’une partie des récoltes auraient déjà dues être engrangées.

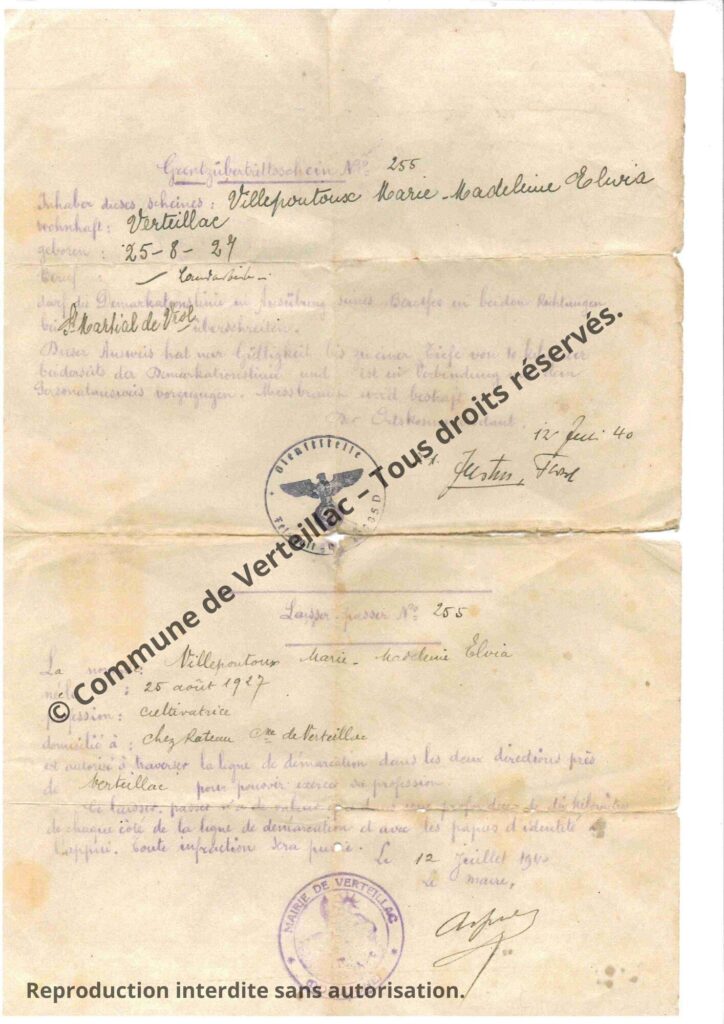

Georges Guibert fait intervenir ses relations et demande l’ouverture de routes transversales pour permettre aux troupeaux d’accéder rapidement aux champs et aux agriculteurs d’effectuer leurs activités agricoles. Il dénonce la présence de la ligne de démarcation matérialisée par des « obstacles fixes, complétés par des travaux et matériaux souvent impressionnants, comportant barricades, tranchées, fils barbelés, mines explosives, cordons détonateurs etc ». Il précise que, malgré l’obtention des papiers nécessaires, il est impossible aux paysans de franchir la ligne de démarcation et donc d’écouler leurs stocks. Les autorités allemandes semblent avoir en partie répondu à cette demande comme le prouve l’existence d’autorisations ponctuelles de franchir la ligne de démarcation pour effectuer les travaux agricoles.

Réalisé par Dayries SAS