La Sauvanie, un cours d’eau discret mais essentiel, s’étend sur 14 km, de sa source jusqu’à sa confluence avec la Lizonne. Elle marque la limite entre les six communes qu’elle traverse. Elle prend sa source sur la commune de Cherval sur des terrains calcaires fortement karstifiés, où les roches fracturées permettent à l’eau de s’infiltrer profondément. Ce contexte géologique particulier, lui permet de bénéficier de nombreuses sources qui apporte des eaux fraiches tout au long de l’année !

Du point de vue piscicole, la Sauvanie est classée en deuxième catégorie piscicole, dominée par les poissons blancs tels que le chevesne et le gardon. Il n’y a pas si longtemps, on observait encore une reproduction naturelle de truites, ainsi que la présence d’écrevisses à pattes blanches et d’anguilles. Les anciens sont nombreux à témoigner de la raréfaction, voire la disparition de ces espèces. Cette situation n’est malheureusement pas unique à la Sauvanie, mais se retrouve dans de nombreux cours d’eau du territoire, reflétant une tendance plus large de déclin de la biodiversité aquatique.

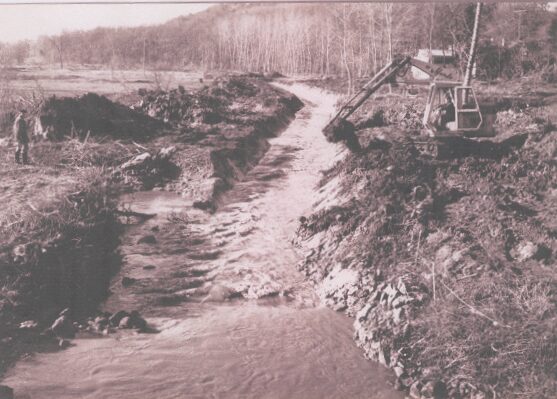

Les raisons de cette chute de la biodiversité sont multiples. Parmi elles, on observe une diminution de la qualité de l’eau et l’assèchement des sources en période de sécheresse. De plus, les travaux de recalibrage et de rectification du tracé des cours d’eau, réalisés lors des opérations de remembrement dans les années 1980, ont accentué l’incision du lit des rivières. Ces modifications ont rendu les berges plus abruptes et accéléré les écoulements, perturbant ainsi les habitats aquatiques. Pourtant, malgré ces pressions, la Sauvanie conserve une certaine sinuosité et une diversité d’écoulement qui lui confèrent un bon potentiel biologique.

Mais la commune de Verteillac n’abrite pas qu’un seul cours d’eau : l’Ayragne, plus modeste, traverse aussi son territoire. Ce petit ruisseau, aux écoulements quasi permanents, prend sa source dans des nappes profondes. Il s’écoule au bas du bourg et longe d’anciens lavoirs, autrefois essentiels à la vie quotidienne du village. En hiver, lorsque les nappes phréatiques sont très hautes, des « Bulides » aussi appelé « Bilidour » — véritables geysers d’eau — surgissent parfois du sol. Ce phénomène spectaculaire témoigne de la structure calcaire du sous-sol, et illustre à quel point ces milieux sont vivants et interconnectés.