On pourrait dire de manière imagée que l’église de Verteillac a la tête romane, mais les bras et le corps du Second Empire.

Elle est citée dès l’année 1050, lors d’une donation du comte Foulques d’Angoulême à l’évêque de son diocèse, mais le chœur porte plutôt les signes caractéristiques du 12ème s.

Le chevet qui comporte un arc d’applique suivant le profil de la voûte en berceau brisé, est percé d’un triplet (ensemble de 3 baies) en meurtrières et en plein-cintre, que surplombe une autre baie axiale.

Le berceau, très déformé, a poussé sur les murs dont on voit un fort faux aplomb, contrebuté par de massifs contreforts à l’extérieur.

Le reste de l’église a été entièrement rebâti en 1870 par l’architecte Mandrin. Dès l’année 1868, des délibérations du conseil municipal décidèrent la reconstruction de l’édifice en raison de son délabrement devenu dangereux, et de sa taille devenue insuffisante.

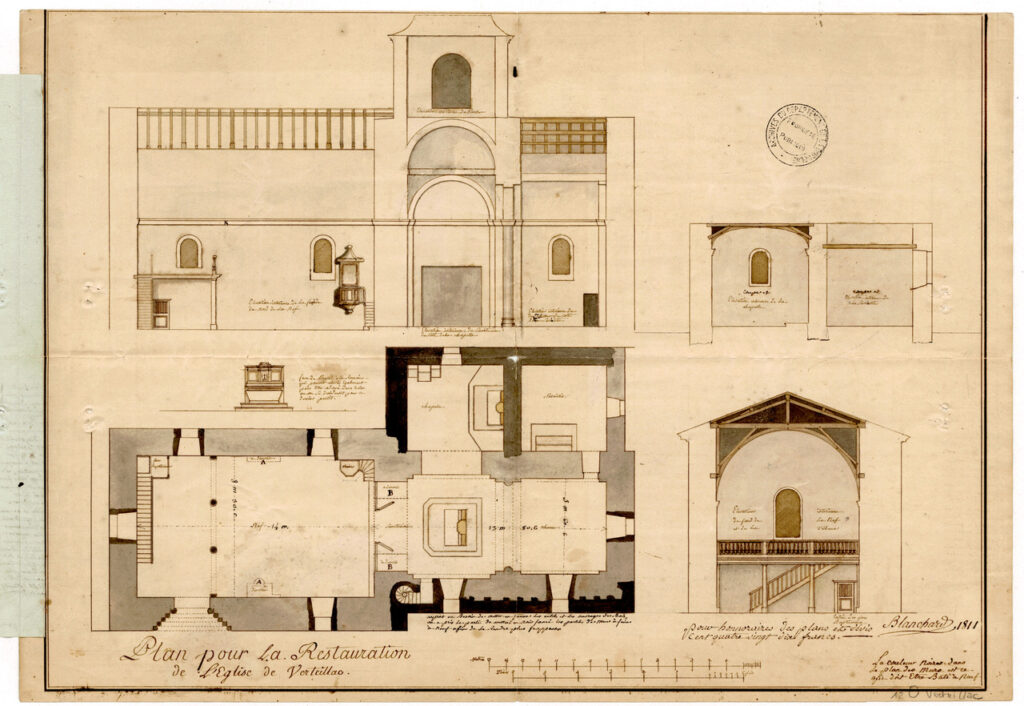

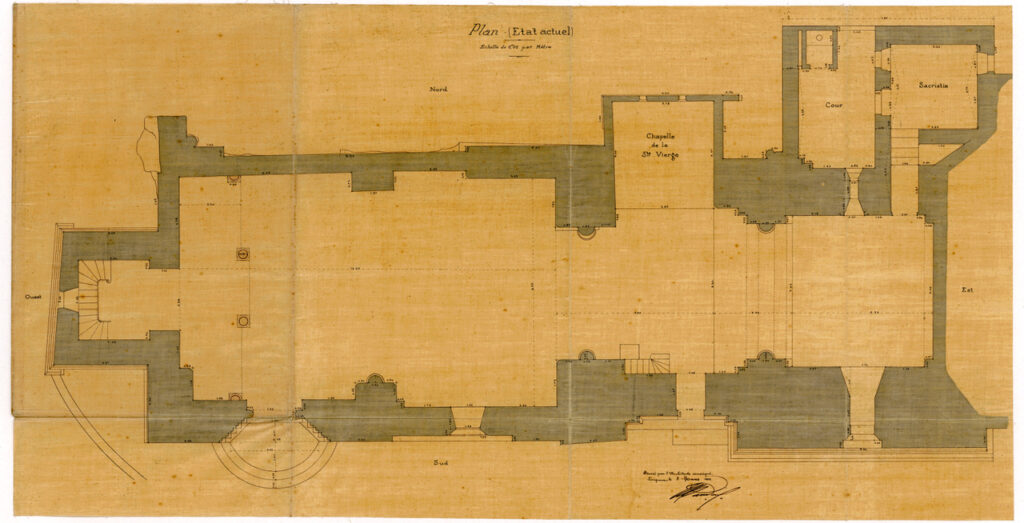

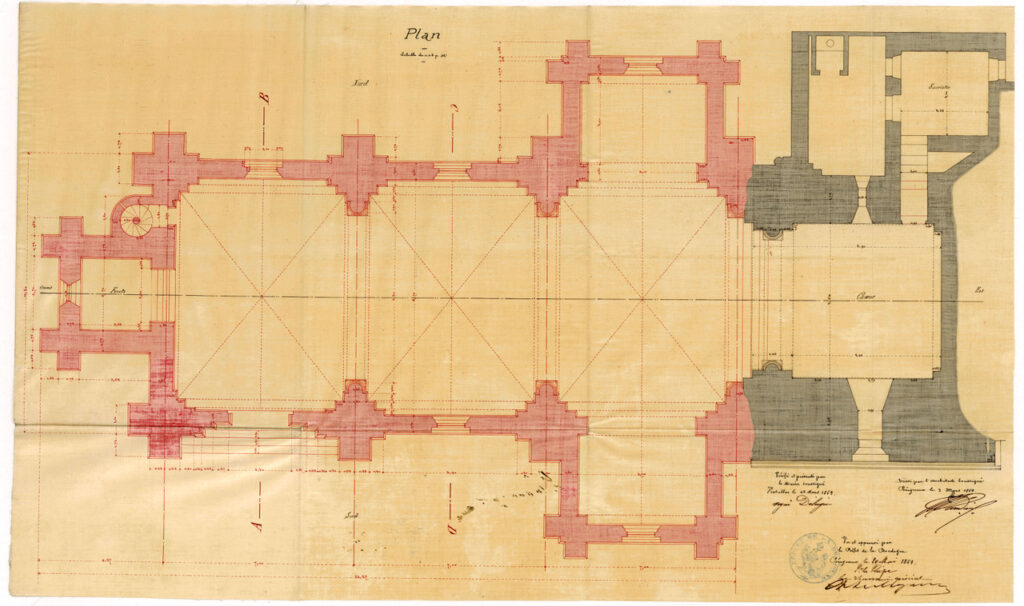

Une description et un plan projet de l’architecte Blanchard en 1811 montre que l’église à cette époque comportait un avant chœur voûté d’une coupole, et supportant les restes d’un clocher couvert à deux pans. La nef, plus large, et sous charpente, semble avoir été plafonnée en voûte plâtrée ou en lambris. Le portail probablement roman, s’ouvrait déjà au sud, sur la place. L’église comportait aussi les vestiges de deux chapelles adossées au mur nord. Des restes de colonnes engagées, sans doute du 16ème s. sont encore visibles dans la cour de la sacristie.

Les descriptifs de 1811 indiquent déjà l’état désastreux de l’église notamment des murs très lézardés.

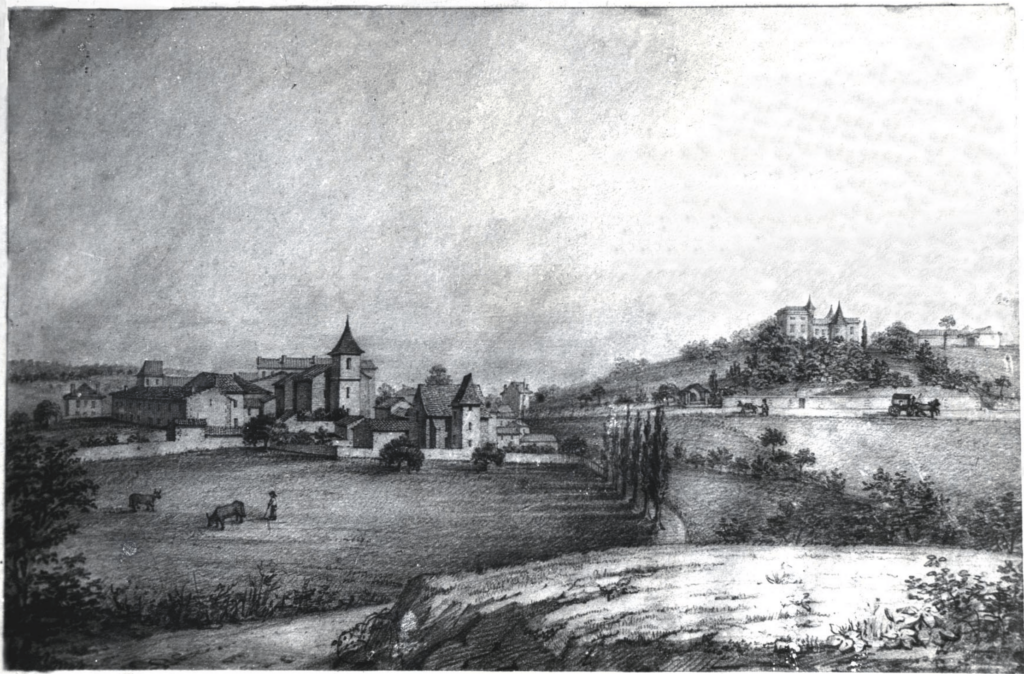

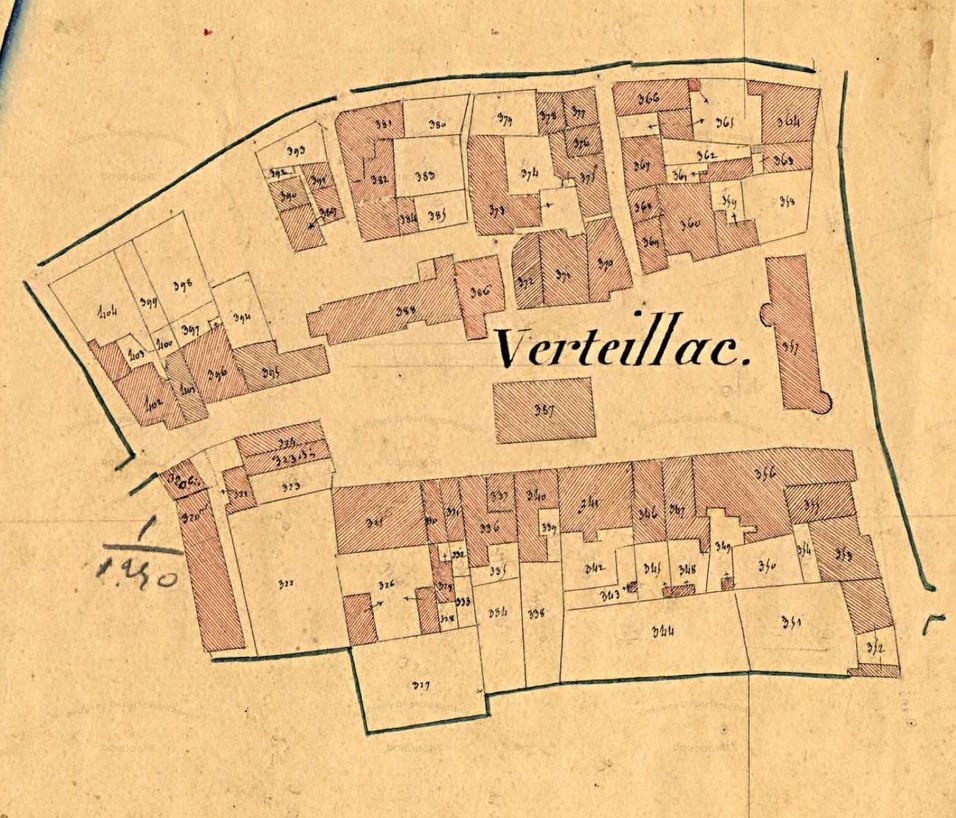

Le plan avant travaux de Mandrin en 1869 et l’ancien cadastre prouvent qu’entre 1811 et 1825, les restes du clocher primitif avaient été arasés et remplacés pas un clocher carré adossé au pignon occidental, et la nef rebâtie entièrement ainsi que la sacristie

Le projet de Mandrin en 1869 n’a conservé que le chœur roman. La nef et le clocher ont été rebâtis en totalité sur une longueur légèrement moindre, mais en introduisant deux chapelles latérales formant transept, le tout voûté de briques en arêtes et l’ensemble mures et voûtes plâtré et marqué de faux joints. Les vitraux, de la même époque, sont tous des dons de paroissiens ou de personnalités religieuses.

L’aspect extérieur de l’église, avec des harpages de pierre saillants aux angles, un enduit dit “tyrolien“ et un clocher dont la flèche en pierre exacerbe la hauteur, est la signature de l’architecte spécialisé également dans les gares.

La construction s’avéra laborieuse, une première entreprise ayant fait faillite, et imposant le recours à une deuxième après maintes tractations.

L’église enfin terminée, sera finalement consacrée par Mgr Dabert en 1872.

D’autres travaux en 1895, seront nécessaires pour consolider le chevet roman.

Le clocher abrite deux cloches, une petite datant 1827 et pesant 47 kg qui sonne les carillons et le demi-heures et une plus grosse de 1836, pesant 737 kg pour les heures, l’angélus et les sonnailles. L’installation campanaire a été restaurée en 2016.